自宅で「煎り酒」を作るのに、昆布や塩は使った方が良いのかな?

今回は、調味料としての価値が見直されている「煎り酒」の作り方をご紹介します。「煎り酒」のレシピには、基本の作り方の他に、昆布や塩を使う方法が紹介されているのですが、この昆布と塩の味への影響についても比較・検証していきます。

「煎り酒」とは?

煎り酒は、まだ醤油が高価だった江戸時代に庶民の間で広く使われていた調味料。または、醤油が発明される前から親しまれてきた調味料ともされています。日本酒にかつお節と梅干しを入れて煮るだけで出来る調味料で、出汁と酸味が一体となった旨みが特徴です。

この煎り酒ですが、万能調味料としてその価値が見直されています。その理由は、醤油の代わりとして使えるのに塩分が控えめという魅力からです。その塩分量は醤油の6分の1とも言われています。美味しくてヘルシーというわけです。

醤油と同じ使い方ですので、刺身・ 卵かけご飯・お浸し・ドレッシングなどなど、色んな料理に使えるんですね。酒と鰹節の旨味が凝縮されているから成せる業です。

そんな煎り酒にフィーチャーした料理本も発売されています。

江戸のうまみ「煎り酒」料理帖 梅・かつお節・昆布・酒でできる江戸時代の万能調味料

「煎り酒」の作り方

そんな煎り酒ですが、自宅でも簡単に作れますので、是非チャレンジしてみてください。先ずは、基本の作り方をご紹介します。

材料

- 日本酒(純米)200ml

- 梅干し 2個

- かつお節 6g

これだけです。

作り方(薄削りかつお節の場合)

- 日本酒を鍋に入れ、火にかける。

- 沸騰したら梅干しを入れる。

- 日本酒が半分量になったら、かつお節を入れ3分程度煮出す。

- 梅干し、かつお節を濾したら、基本の煎り酒の出来上がり。

簡単ですよね。かつお節が厚削りであれば、梅と同じタイミングで加えれば良いでしょう。かつお節を入れるタイミングを早めたり、濾す前に粗熱を取るなど、煮出す時間により、その味をお好みに調整することが出来ます。

作り方の応用

上に書いた基本の作り方があるのですが、アレンジとして、昆布を加えるもの・塩を加えるものが御座います。これらを加えることでどの様な違いが生まれるのでしょうか?今回は、この昆布と塩の味への影響を検証します。

(乾燥椎茸を使う場合もある様です。奥が深いですね。)

「煎り酒」昆布と塩を加える効果検証

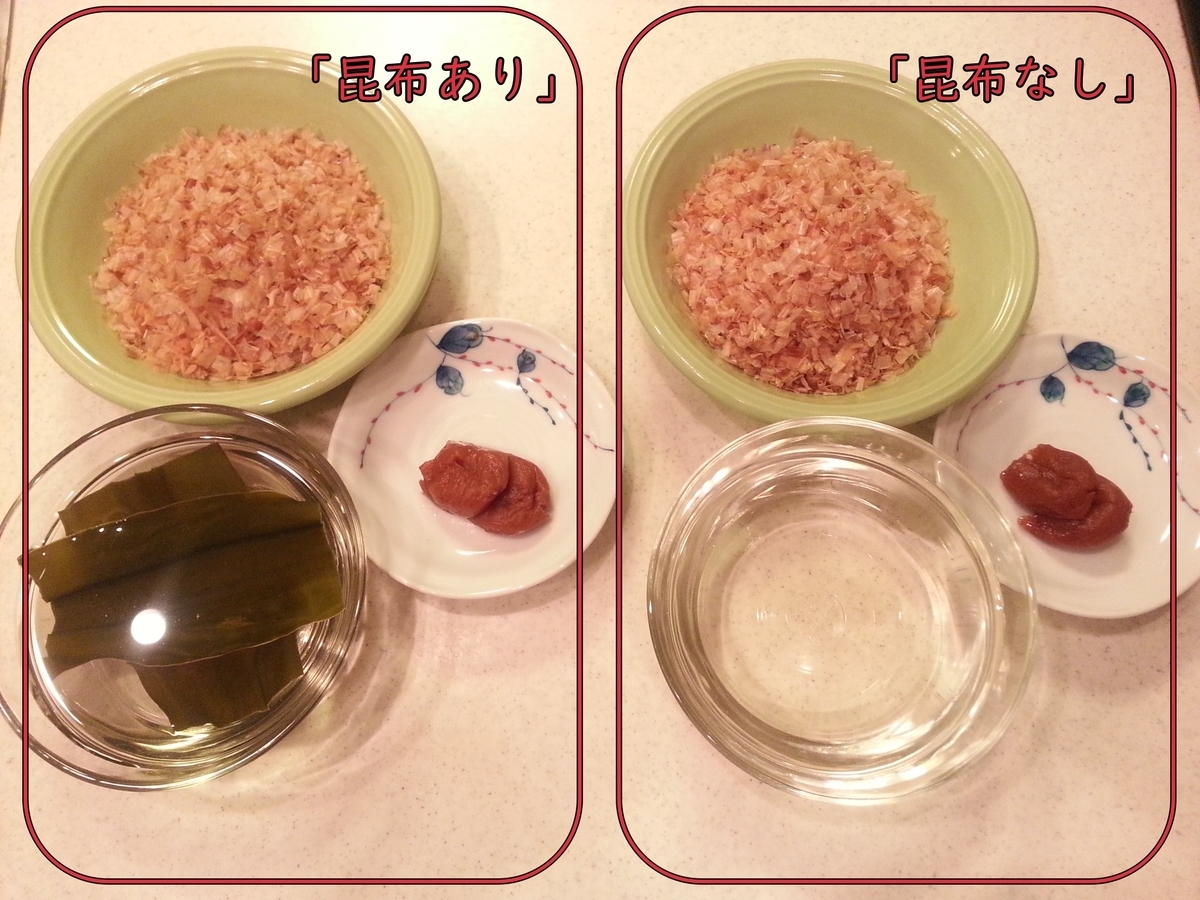

それでは先ず「昆布あり」と「昆布なし」の比較を行います。「昆布あり」には、事前に日高昆布3gを浸けておきました。

先ずは「昆布なし」から作っていきます。

①日本酒が沸騰したら

②梅干しを潰して加える

③日本酒が半分近くなったらかつお節を加え5分加熱

④濾して出来上がり

約100mlの「昆布なし」の煎り酒が出来上がりました。

次に「昆布あり」の煎り酒を作ります。

①昆布は沸騰直前に取り出す

②梅干しを潰して加える

③かつお節を加えて5分加熱

④濾す

「煎り酒」:昆布の味への影響

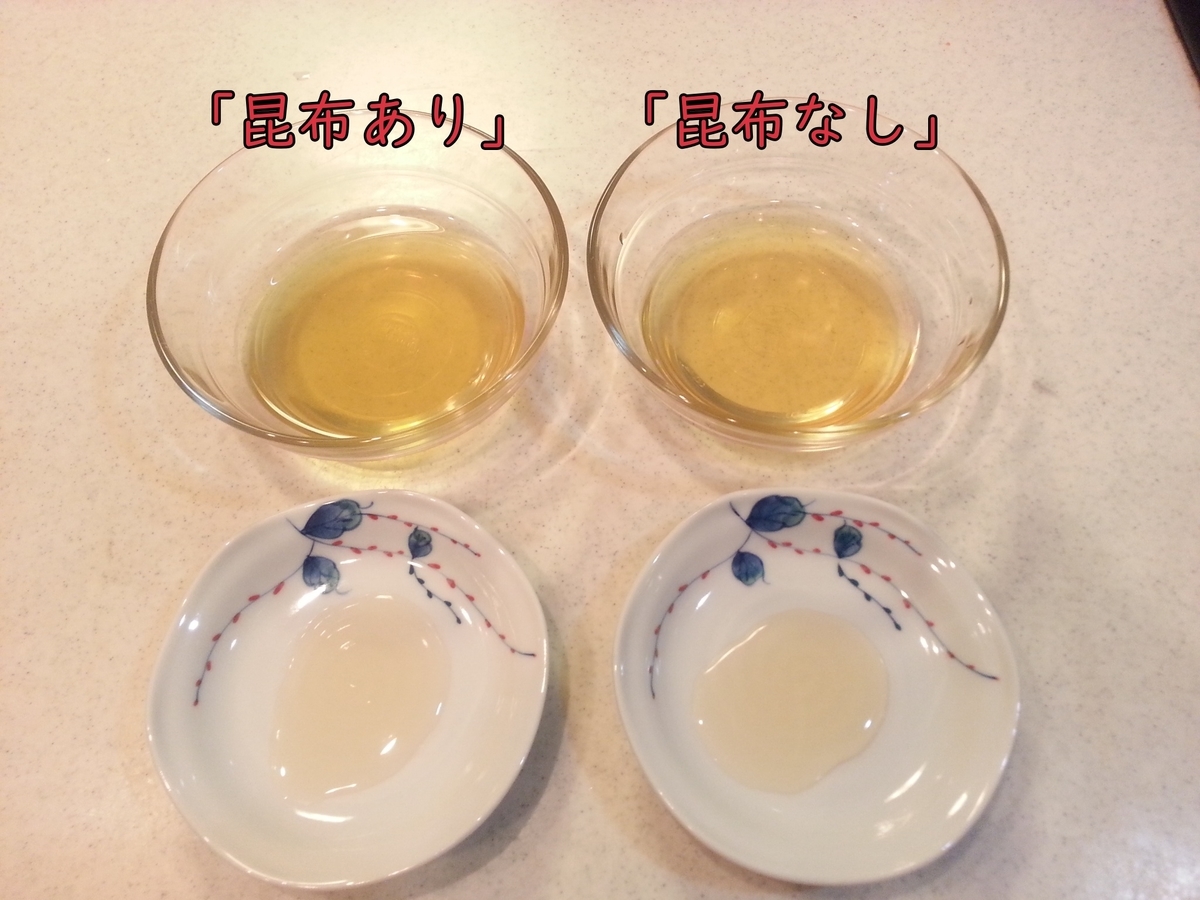

以上の様な作り分けをして「昆布あり」と「昆布なし」の煎り酒を準備しました。早速、ごくりと飲める分量を皿に取り、味を比べてみます。違いがあるでしょうか?

味の違いは明らか。「昆布なし」は酸味が効いてる。「昆布あり」は昆布の味が酸味を隠したよ。

そうなんです。この違いには驚きました。酸味で味の印象が変わるということは、梅干しの役割が重要ということですね。正直にいうと、比較をする前は、材料と手間を掛けた分だけ「昆布あり」が美味しいだろうと予想していたのです。しかし実際に比べて見ると、私には酸味の効いた「昆布なし」の方が美味しく感じられました。

もちろん感じ方には個人差があると思います。しかし、好みが分かれると思うほど、明らかな違いが感じられました。

「煎り酒」:塩の味への影響

それでは次に、塩を入れるとどの様に変化するのでしょうか?「煎り酒」100mlに対して、小さじ1/4となる様に、塩を加えました。

写真の様に「昆布あり+塩」と「昆布なし+塩」を作りました。どんな味の違いがあるのでしょう。

ビックリ!塩を入れるとそれぞれの特徴が際立つんだね。「昆布なし」は酸味が強く、「昆布あり」は昆布の旨味が強く感じられるよ。美味しい!

塩の力って凄い!と改めて感じました。塩を入れた方が、格段に美味しいです。「塩味が付いた」という感じ方ではありません。「昆布なし」は酸味が強く、「昆布あり」は旨味が強く、それぞれの特徴が際立つのです。

以上の比較を通して、私が一番好きだったのは「昆布なし+塩」でした。

塩分を気にされる方は、もちろん塩は無くても美味しく頂けますよ。

真鯛の刺身で「煎り酒」の食べ比べ

愛媛産の養殖真鯛の切身です。脂がノッてます。これを使って煎り酒を使い比べて見ましょう。

真鯛は削ぎ切りにしました。これも「昆布あり+塩」と「昆布なし+塩」で食べ比べてみます。

うんまっ。

「煎り酒」の力を改めて感じました。刺身の本来の美味しさを活かしてくれるんですね。真鯛の旨味を強く感じます。真鯛の身に酸味・塩味・出汁が合わさって、旨みを一押ししてくれるという表現が良いと思います。

そうそう、本題の「昆布あり/なし」の違いですが、ここまで来ると甲乙付け難い。やはり変わらず、酸味と昆布の旨味の差は感じられましたが、もう好みの問題ですね。というか、どちらも旨いですよ。どちらも用意して食べたいくらい。

臭みのある魚の刺身って、醤油につけると驚くほど臭みが消える時があるんです。そういう磯臭さのあるメジナとかメバルで、この「煎り酒」も試してみたいと感じました。

アディショナルタイムに突入!!!

この「煎り酒」に醤油を数滴だけ垂らしてみました。これで真鯛を頂きましょう。

これも美味しい。。。

塩分を気にしない方は、是非これも試していただきたい。醤油のコクが加わって、ちがった一面を見せてくれます。

煎り酒を使うと刺身が美味しいなぁ。

おすすめの煎り酒

「煎り酒」は商品化もされています。人気が高いのは「茅乃舎」と「銀座三河屋」の煎り酒です。美味しくてヘルシー。いろんな料理に使える煎り酒。プロの味も試す価値アリです。

=スポンサーリンク=

まとめ

今回は、江戸時代から愛される万能調味料「煎り酒」の作り方をご紹介しました。また、昆布と塩の与える味への影響も検証しました。

私は「昆布なし+塩」が好みの味でした。皆さんも、お好みの味を探してみては如何でしょうか。「煎り酒」を使えば、醤油とはまた違う、料理の楽しみ方が見つかるはずです。

コメントお願いします(※は必須項目)

コメント一覧 (3件)

煎り酒って初めて知りました!日本料理って奥が深いなあ。

お買い得だったかつお節を大量に買ってしまって賞味期限が間近だったのですが、全部ゴーヤチャンプルーにかけて食べてしまいました(^^;)

残しておけば、こういう時に使えましたね!(いや、せっかくの煎り酒なら高級かつお節使わないとダメか)

勉強になりました!

yuccowさん

確かに鰹節の大量消費にも良いかもしれません。かつお節や梅は、高級なものでなくても大丈夫です。自分好みの塩分に仕上げると、何にでも使えますよ。鰹とお酒の旨味で優しい味になります。

yuccow (id:yuccow)さんと同様、私の場合は60年以上

生きていて初めて知りました!(単に忘れた???)

いつもながら丁寧な実験&レポートで、とっても

分り易く楽しめました♪ 鯛のお刺身は大好きなので

市販品で(^_-)-☆ トライしたいで~す!(*´ ▽`*)