知っておくと重宝する料理に、豆アジの唐揚げがあります。豆アジって比較的安い値段で売られていますよね。しかも唐揚げにすれば、骨まで食べれて栄養豊富。特にお子様がいる家庭などでは、使わない手は無いでしょう。また、魚の南蛮漬けが好きな方も、唐揚げについて知っておくと参考になると思います。

そんな豆アジの唐揚げなんですが、長年の疑問が。

ひなた

ひなた豆アジのゼイゴは取った方がいいの?

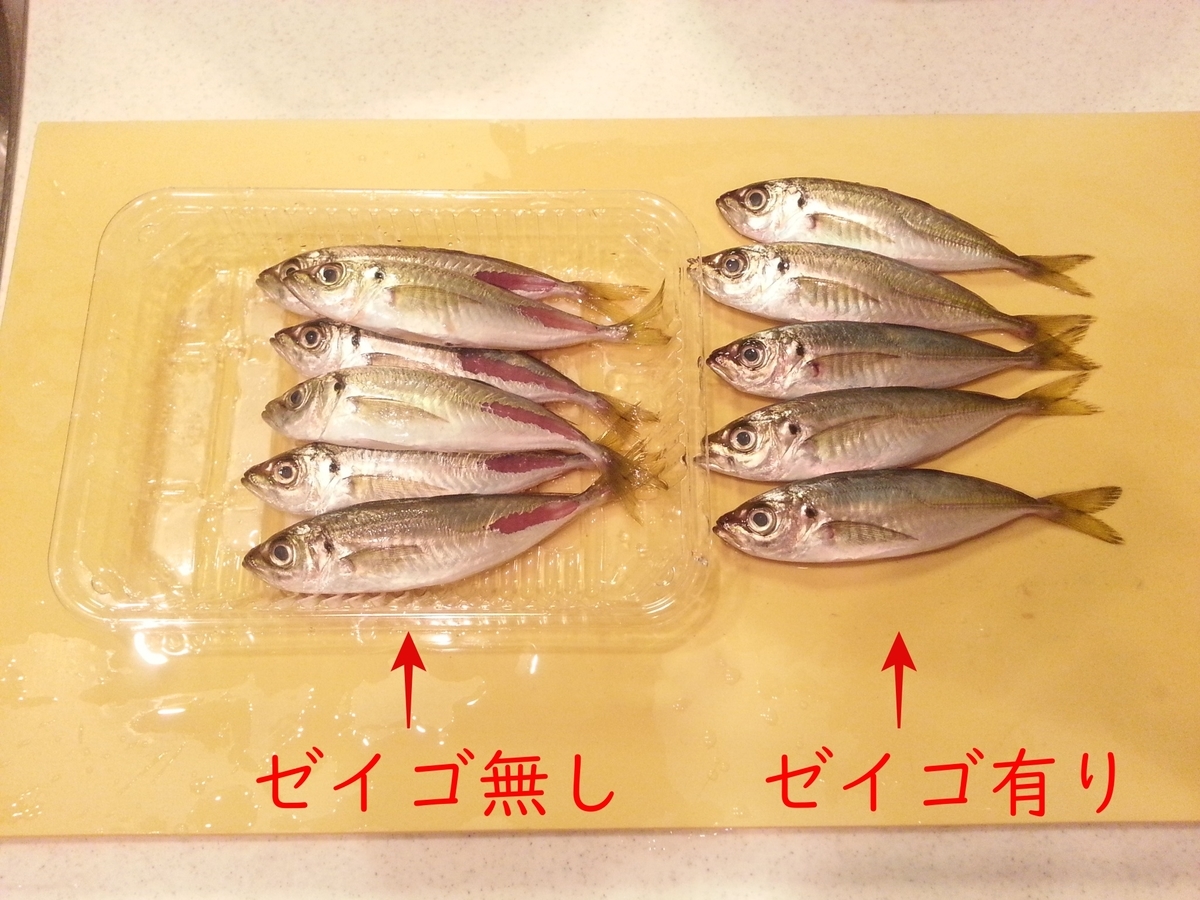

▼ゼイゴって、この部分です。

アジ科にある「ゼイゴ」は、地域などによって「ぜんご」とか「ぜご」と呼ばれます。これはトゲ状のウロコなんだそうです。役割は、周囲の変化を感知する、背後からの攻撃に対して身を守る、なんて言われますね。真相はアジのみが知る?のでしょうか。

このゼイゴなんですが、豆アジの唐揚げのレシピによって「取る」「取らない」の意見が分かれるんですよ。「取る」理由は、恐らく少しでも口当たりを良くする為です。しかし、ゼイゴを取るのって、手間が掛かりますよね?取らなくて良いなら、嬉しいと思うんですよ。

というわけで、今回はゼイゴ有る無し問題を検証し、(私の中で)決着を付けたいと思います(^^♪

- 豆アジの唐揚げを作るのにゼイゴを取り除くべきか?

それではスタート!

私の結論

豆アジの唐揚げを作るのに、ゼイゴを取る必要はあるか?

▼今回の検証で私が出した結論

豆アジの唐揚げを作るということは、大前提として「骨まで食べる」というのがあるはずです。ゼイゴよりも硬いのは背骨ですから、油で揚げた後に背骨が食べれる状態になっているということは、ゼイゴはもうすでに柔らかいんです。後ほど表で示しますが、ゼイゴ有り無しの比較でも特に口当たりに大差はなく、どちらも美味しく頂けました。

じんた

じんた食べて美味しいなら、この結論で良いよね。

検証方法

購入した豆アジを「ゼイゴ無し」と「ゼイゴ有り」に分けました。

ちなみに、ゼイゴはこの様に包丁で削ぎ取ります。

さらに内臓を取って、腹の中をキレイに掃除しました。

この様に、下処理を済ませた「ゼイゴ無し」と「ゼイゴ有り」の豆アジを準備しました。

▼豆アジの捌き方と唐揚げの作り方は別記事に詳しく解説しました。

下処理した豆アジに片栗粉と塩コショウをまぶします。

あとは低温で10分、一時休ませて、高温で2分揚げました。

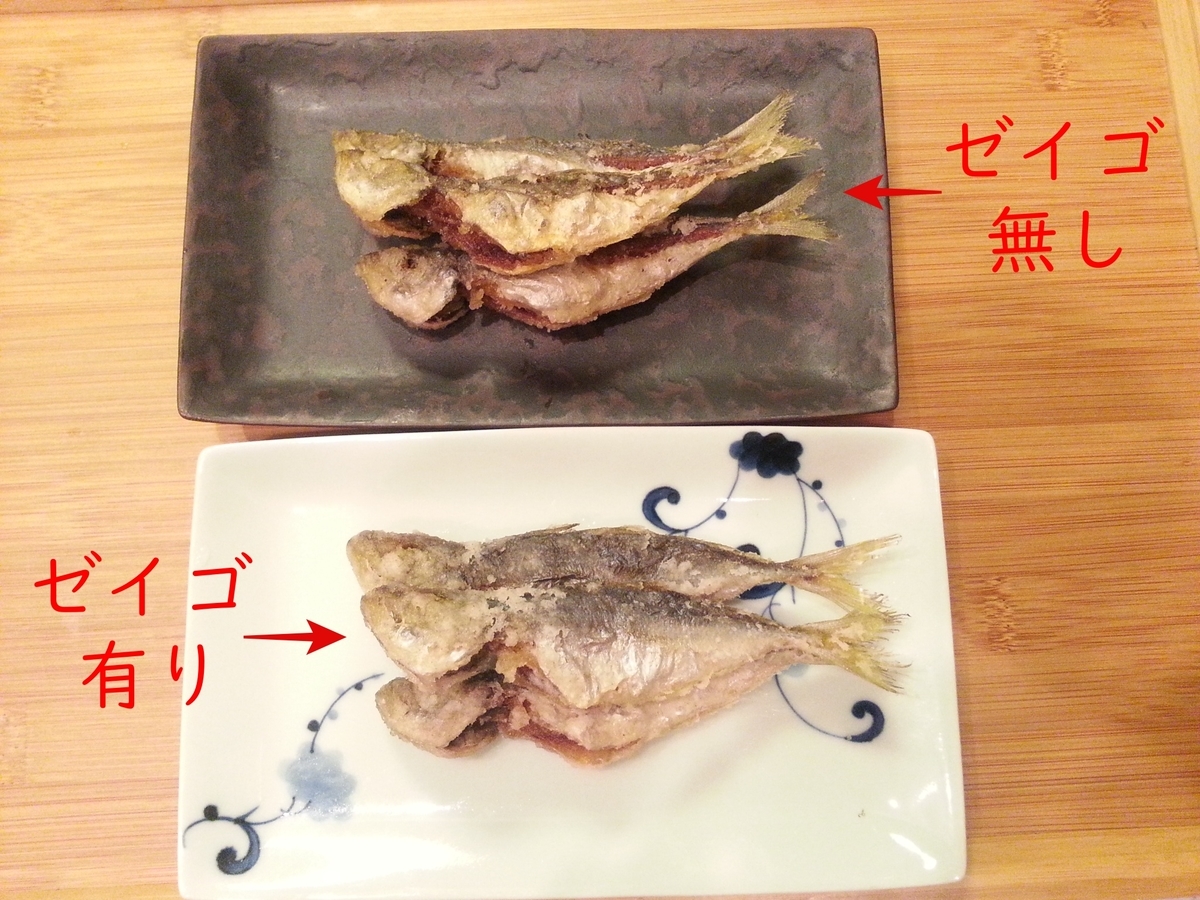

出来上がった豆アジの唐揚げがコチラです。

豆アジ唐揚げ「ゼイゴ無し」「ゼイゴ有り」作り分け感想

検証結果を以下の表にまとめます。

| 項 目 | 感 想 |

|---|---|

| 仕上り | 綺麗な外観は「ゼイゴ有り」:ゼイゴが支えとなって形状を保つ為。 |

| 加熱具合 | 熱が通っているのは「ゼイゴ無し」:ゼイゴが無いため熱が回りやすい。 |

| 食感 | ゼイゴがあっても特に気にならない。 |

| 味わい | ゼイゴの有無に関わらず、どちらも美味しい🐈 |

じんた

じんたよって結論は「ゼイゴ取らなくて良い」といたします。

15年以上の経験の中で「魚料理に便利」と感じた道具を紹介しています。

=スポンサーリンク=

まとめ

今回は、豆アジの唐揚げを作る際の長年の疑問「ゼイゴは取るべきか?」を検証しました。今回の結果から、ゼイゴを付けた状態でも、食感は悪くならず、味にも影響しないということが分かりましたので、今後はひと手間省き、ゼイゴは取らずに唐揚げを作ろう、と結論付けました。

当サイト「よちよちエクスプレス」

主なカテゴリーの見やすい記事リストです。

下記リンクをクリックしてください。

お好みの記事が見つかると嬉しいです

コメントお願いします(※は必須項目)